#81 山佐産業株式会社

幅広い年齢層のオペレータが簡単に使える転圧管理システムで、過転圧を未然に防止

測量業務における待機時間を最小限に抑え、効率的な施工管理を実現

山佐産業株式会社

鹿児島県 肝属郡 肝付町

土木部 工事課 課長代理

妹尾 祐樹 氏

土木部 工事課 主任

末吉 壮志 氏

株式会社吾平重機土木

岩元 強 様

会社概要

1948年に創業した山佐産業株式会社は、戦後間もない時代から地域の生活を支える事業を展開してきた企業である。創業当初は、鍋や農機具の修理、木材加工など多岐にわたる業務を手がけながら、本業である製材業を本格化。やがて学校机の大量受注を機に木工業を発展させ、次第に建設業へと事業領域を拡大。公共工事を中心に事業を展開しながら住宅建設にも参入し、経済の変動にも柔軟に対応できる多角経営基盤を構築。現在では建築や土木事業を中心に、持続可能な社会づくりに貢献。伝統を大切にしながらも企業を「人生の道場」として新技術の導入と人材育成を推進し、「郷土の皆様方に誇りとしていただけるような企業をつくる」をモットーに、さらなる発展をめざしている。

Solution Linkage Assist

丁張作業の人手不足をICT建機で解決

今回、山佐産業が施工する「鹿児島220号古里地区(第11工区)改良その他工事」は、国道220号の走行性と安全性の向上を図るバイパス工事である。本工事では、舗装の下準備として適切な掘削、土砂運搬、締固め管理を行うことで、舗装の耐久性を高める路床を形成し、安全で高品質な道路整備を実現する。

本工事は施工範囲が400m×15mの路床盛土工である。延長が400mと長く、従来の施工方法では、丁張設置が80断面×3カ所(右、左、中央)で計240カ所におよび、設置に2日を要する。また、丁張の調整を行う人員確保も難しく、効率的に施工を進めるため、ICT施工を採用することが最適な選択肢であった。

ICT施工を行うにあたり、日立建機日本に相談し、ICT建機はマシンガイダンス仕様のZX40Uとマシンコントロール仕様のZX135USXを導入。ZX40Uは排水床掘に、ZX135USXは路床の置換え(元の土砂の掘削・搬出、購入土(シラス※)の敷き均し)で使用した。

丁張は手間と工数がかかり面倒な上、丁張をかける人員確保も難しくなってきている中、丁張レスで施工ができることに大きな効果を感じている。「もちろんICT建機のレンタル費は高額ではあるものの、人件費や効率を考えると、従来方式での施工は考えられない。」と妹尾氏も話す。

※シラスとは、主に鹿児島県や宮崎県で利用される火山噴出物由来の細粒土。路床材として扱いやすい特徴を持つ。

Solution Linkage Compactor

隣接工区との調整による段階的な転圧作業に課題

今回の施工現場は隣接工区で他事業者が同時に施工していることから、他の工区の重機搬入や工事車両が出入りできる状態で施工する必要があった。その解決策として、工事関係車両が通行できるだけの道幅を確保することを目的として、施工エリアを6分割し順番に転圧管理をすることにした。その転圧箇所を効率的に把握することが可能な、日立建機の転圧管理ソリューションSolution Linkage Compactor(以下、SL-Compactor)の導入を決めた。

過転圧のリスクを軽減し、遠隔地からリアルタイムに転圧状況を把握

SL-Compactorは、リアルタイムに転圧状況をクラウドに記録するという転圧管理ソリューションである。転圧箇所が色分けされることで『転圧箇所の見える化』が可能になり、転圧回数の確認や施工管理の手間を大幅に削減。さらに遠隔地からでもパソコンやタブレットでリアルタイムに施工状況を把握でき、オペレータだけでなく管理者も現状の転圧状況を確認しやすくなる。

「隣接工区との関係で、今回の工事ではエリアを分けて転圧する必要があったが、SL-Compactorを導入したことで『どこまで転圧したか』をすぐに確認が可能で、重複転圧を防ぎ、過転圧のリスクも軽減しつつ、効率的に作業を進めることができた」と妹尾氏はいう。

施工進捗を止めることなく施工工程を計画的に管理

「ほかの締固め管理方法であるRI法は費用が高く、また別の方法の砂置換法は業者の手配が難しいうえに、検査結果が出るまでに約2日かかる場合もある。その間、バックホウ、ブルドーザ、転圧ローラといった重機や10~20人の作業員を止めることになり、砂置換法では月間の実質稼働日数が10日ほどに減る可能性も懸念されていた。それが今回、SL-Compactorを活用することで、リアルタイムに転圧状況を確認でき、重機を止めることなく施工を進めることができている。さらに、重機や作業員の作業を止めてしまうと、再開時に人員確保することが難しくなるという問題もあったが、その点でも、SL-Compactorの導入は施工工程の段取りにも大きく貢献した」と妹尾氏は続ける。

また、オペレータの岩元氏からは「他社製品と比較して画面の操作がわかりやすく、60歳を越えた私のようなオペレータでも簡単にタブレットを使いこなせ、すぐに施工が始められた」と高い評価をいただいた。「管理者にとっても、確認したいときに遠隔から転圧状況を把握が可能で、現場に行く必要がなく効率的な管理が可能となったことが便利だった」と妹尾氏も導入後の評価を続けた。

Solution Linkage Point Cloud

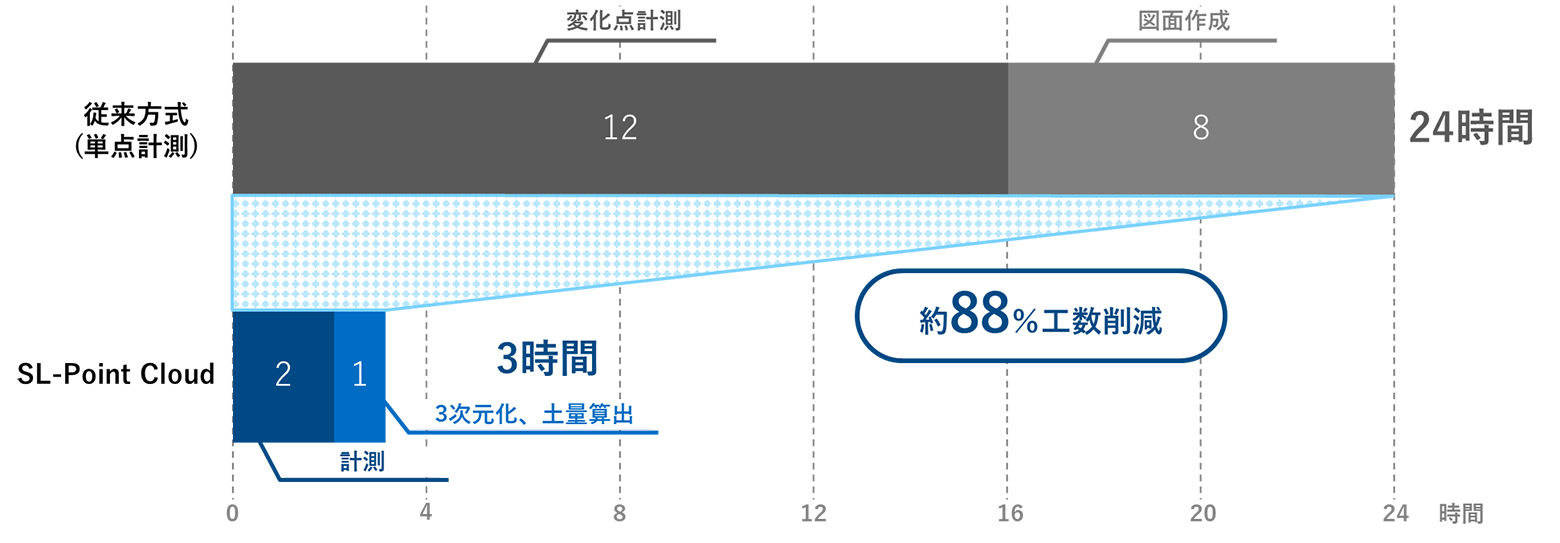

測量をわずか3時間に短縮し、待機のない工期計画を実現

また、本工事では、進捗管理における3次元測量にも日立建機のSolution Linkage Point Cloud(以下、SL-Point Cloud)を導入した。

SL-Point Cloudは、日立建機が提供するクラウドベースの3次元点群生成サービスで、数百枚の高画質な空中写真を解析できる高性能パソコンや高価な点群生成ソフトを購入することなく、クラウド上で手軽に3次元点群データを生成することで、様々な測量に活用できるサービスである。例えば、一般的なドローンを用いて現場の空中写真を撮影し、SL-Point Cloudにアップロードするだけでクラウド上に点群データを生成。さらに、専用の対空標識を使用することで、対空標識の自動認識が可能となり、座標合わせの時間を大幅に短縮できる。生成された3次元データはブラウザ上で確認でき、体積・平面積・距離の計測も容易で、測量業務の効率化とコスト削減に大きく貢献する。

妹尾氏によると、従来は測量を外注に頼む場合、このあたりの地域で提携している業者は1業者しかなく、手配するにはほかの現場との日程調整や、天候不良による日程変更のリスクがあることが課題であった。また、TS(トータルステーション)による断面管理測量を行う場合でも、今回の現場では25断面分の断面管理が必要となり、すべての変化点を取得するには据替が多く2日かかる見込みだった。取得した変化点の座標からの図面作成にも1日程度かかることから、測量結果を確認できるまでトータルで3日かかるという見積もりであった。

「今回、SL-Point Cloudを導入することで、ドローン飛行による点群データを活用し、計測開始から測量結果の生成までトータルで3時間弱で確認できた。これにより、業者を手配するまでの待機日数や天候不良による遅延のリスクがなく、効率的な工期計画を組むことができた。」と妹尾氏はいう。

ICT施工の普及と未来を見据えた取り組み

発注元である国土交通省の関係者が現場を訪れた際には、パソコンやタブレット端末を用いて施工状況をリアルタイムで確認・共有でき、情報共有のしやすさという点でも非常に好評だったと妹尾氏は語る。

「ICT施工は単純なコストの面ではメリットが見えにくい部分があるが、トータルで考えた際の工期短縮という観点では導入効果が高く、今はもうICT施工から離れられない」と妹尾氏はいう。「今後の展望としては、将来的にICTサービスの機器も含めてすべて社内で内製化したい。現状、社内でICT施工を扱えるのは自身を含め2名のみだが、新たな部門を立ち上げることで人材を育成し、全現場でICTを活用したいと考えている。現在、どの現場も人手不足という問題が顕在化してきているが、一方ではこの地域全体でICTを扱える業者が増え、その技術レベルも向上している。将来的にICT施工が当たり前になったとき、この地域において第一人者と呼ばれる企業であるよう、今後の取り組みも『人生の道場』とし、成長を続けたい」と意気込みを見せた。

ICTの黎明期からいち早くICT施工に取り組み続けてきた山佐産業。地域に根ざし、技術と人材を育てる企業として、さらなる挑戦が続いていく。